2024年5月4日(土)

アベノミクスの過ち(上)

異次元緩和破綻し円売り

止まらない異常円安と物価上昇、増える中小企業の倒産、危機的状況に追い込まれる日銀と日本経済―。積もり積もったアベノミクス(安倍晋三政権の経済政策)の過ちが、国民と中小事業者に襲いかかっています。「世界で一番企業が活躍しやすい国」をめざした政策の悪影響を検証します。(清水渡、杉本恒如)

(写真)東京証券取引所=東京都中央区 |

「今の円安は非常に困る」「(中小企業は)輸出比率が非常に小さく、原料高(の影響)をもろにかぶる」

日本商工会議所の小林健会頭は4月17日の記者会見でこう述べ、輸入原料の値上がり分を自社商品の価格に転嫁できない中小企業の苦境を訴えました。4月16日のニューヨーク外国為替市場で円相場が一時1ドル=154円79銭に下落。1990年6月下旬以来、約34年ぶりの安値を更新したことを受けての発言でした。しかし、円売りはその後いっそう加速し、4月26日に一時1ドル=160円台を突破しました。

円安や原油高の影響で輸入物価が再びじわじわと上昇し、「インフレ再燃」の懸念が高まっています。帝国データバンクの調査によると、主要食品メーカー195社の値上げは4~5月に3223品目に達します。さらに今後、「1ドル150円台後半の円安水準が長期化、または円安が一段と進行した場合、今秋にも円安を反映した値上げラッシュの発生が想定され」る、と同社は指摘します。

空前の利益

他方、物価高に苦しむ国民と中小企業を尻目に、多くの多国籍大企業が空前の利益をあげています。海外で得る利益の円換算額が円安で膨らむことが大きな要因です。大企業の好業績を背景に日経平均株価は急上昇し、バブル絶頂期の1989年末に記録した終値ベースの史上最高値(3万8915円87銭)を一時上回りました。

「アベノミクスの本質は、株主の利益を優先する『株価・株主資本主義』です」と語るのは、下関市立大学の関野秀明教授です。

「国民生活を犠牲にして大企業の利益を増やし、株価を上げて資産バブルを生み出すことを狙いました」

株価引き上げ政策の最たるものが、アベノミクス「第一の矢」として安倍政権が日銀に押し付けた「異次元金融緩和」でした。超低金利と大量の資金供給で為替相場を円安に誘導し、多国籍大企業をもうけさせて株価を急騰させました。上場投資信託(ETF)を大量に買い入れて中央銀行が株価を支える禁じ手まで使いました。

実際に日経平均株価(終値)は12年末の1万395円18銭から今年4月末の3万8405円66銭へ3・7倍に上昇。5億円以上を保有する「超富裕層」の純金融資産は11年の44兆円から21年の105兆円へ2・4倍に膨張しました。(グラフ、野村総合研究所推計)

|

滴り落ちず

大企業と富裕層の得た利益が国民全体に波及する「トリクルダウン」は全く起こらず、大多数の国民と中小企業は円安のデメリットばかりを被ってきました。こうして貧困と格差を広げたアベノミクス「第一の矢」は、現在も続いています。

日銀は3月19日の金融政策決定会合でマイナス金利など一部の政策解除を決めたものの、「緩和的な環境を維持する」と表明。引き続き大量の国債を買い入れて金利を低く抑える方針を示しました。このため日米金利差を意識した円売りが加速しました。

4月26日の金融政策決定会合でも日銀は緩和維持を表明し、植田和男総裁は記者会見で「基調的な物価上昇率にここまでの円安が大きな影響を与えているということではない」と述べました。これが「円安容認発言」と受け止められ、外国為替市場で円売りが暴走しました。

その後、円は乱高下を繰り返しており、政府・日銀が複数回にわたり「覆面介入」したと報じられています。しかし日米の金融政策が当面変わらず、金利差が開いたままとなるため、円安基調は定着するという見方もあります。輸入物価上昇によるインフレ再燃の危機は深まっています。

税財政を用い大企業奉仕

|

2013年2月28日、安倍晋三政権が発足して最初の施政方針演説で安倍首相は「『世界で一番企業が活躍しやすい国』を目指します」と声を張り上げました。

その宣言通り、安倍政権は税財政をあげて大企業への奉仕を貫いてきました。これがアベノミクス「第二の矢」である「機動的な財政政策」でした。

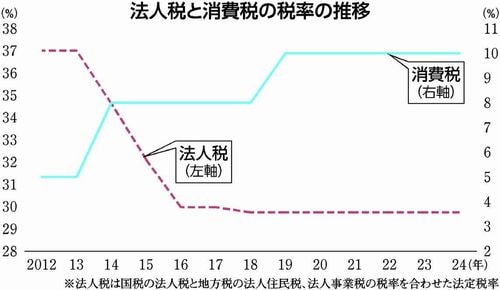

税制面では法人税を減税し、大企業の税負担を減らしました。12年に国と地方を合わせて37%だった企業の法定税率(法人実効税率)を段階的に引き下げ、現在は29・74%です(グラフ)。同時に毎年のように「税制改正」大綱に、研究開発減税の上限引き上げや対象拡大を盛り込むなど、大企業減税を拡充してきました。

税金の使い方も大企業奉仕でした。「大企業の国際競争力強化」「国土強靱(きょうじん)化」などを口実に、毎年の予算に外環道を含む三大都市圏環状道路の整備や国際コンテナ戦略港湾など大型公共事業を計上しました。

これらの大企業奉仕は国民からの収奪で賄われました。安倍政権は14年4月、19年10月と2度にわたって消費税増税を強行し、合わせて10兆円をはるかに超える負担増を国民に押し付けました。同時に社会保障を削減し、医療費など負担を増やし、年金などの給付を減らしました。

税財政政策でも、「国民生活を犠牲にして大企業の利益を増やし、株価を上げる」やり方を貫いてきたのがアベノミクスなのです。(つづく)

(2回連載です)