2022年7月9日(土)

2022参院選 目でみる経済

食料自給率低く、輸入元偏り

|

ロシアのウクライナ侵略を機に食料価格が高騰しています。気候変動の影響や世界の人口増加などで、世界の食料供給が不安定になっているからです。

史上最低へ下落

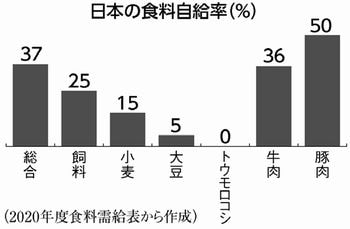

ところが、日本の食料自給率は史上最低の37%まで下落しています。そのうえ、主な食料の輸入元が偏り、特に米国への依存が顕著です。日本の食料供給はとりわけ脆弱(ぜいじゃく)です。

食料自給率は、国内で消費した食料のうち国産で賄った割合を示します。畜産物の場合、国産でも、輸入飼料を使っていれば、その分を差し引きます。

1965年度に73%だった日本の食料自給率は、2020年度に37・17%まで落ち込みました。飼料自給率はさらに低い25%で、食料自給率を引き下げる一因になっています。

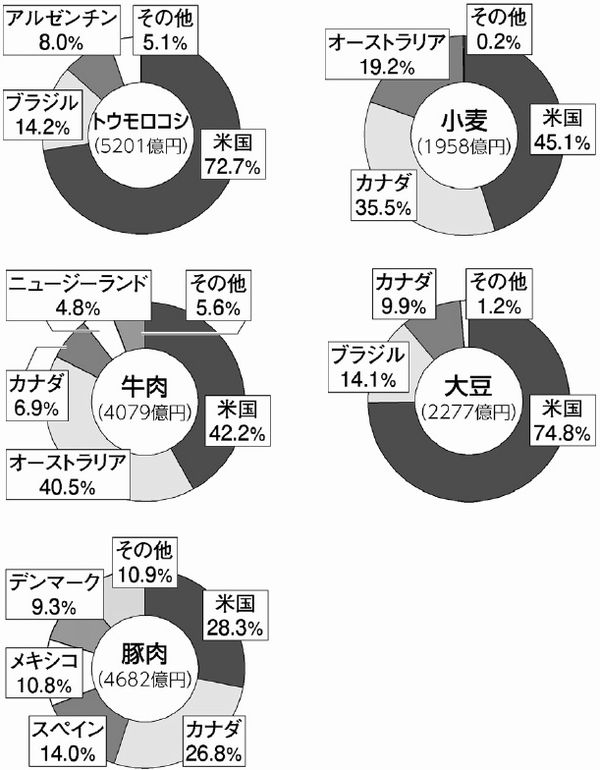

なかでも、飼料の主要部分であるトウモロコシの自給率は0%です。穀物のトウモロコシは、輸入に比べて国産が少なく、自給率が限りなくゼロに近くなるのです。しかも、輸入額でみて輸入の72・7%までを米国に依存しています。ちなみに、スイートコーンは野菜に分類されます。

(写真)麦刈り=5月28日、佐賀県 |

農政の転換こそ

ほかにも、自給率15%の小麦は、輸入のうち45・1%を米国に、35・5%をカナダに頼っています。自給率5%の大豆は、74・8%までを米国1国に頼っています。

将来にわたり国民への食料の安定供給を確保するために、今、必要なことは、食料の増産へ向けて農政を転換することです。農産物に対する価格保障、農家に対する所得補償など農業経営への支援を強め、農業を国の基幹産業と位置付けて振興を図ることが求められます。(北川俊文)

主な農産物の国別輸入割合(2021年) (2021年度農業白書から作成)

|