2025参議院選挙 各分野の政策

33、米巨大テック企業

アメリカの巨大テック企業に社会的責任を果たさせ、個人のプライバシーを守ります

2025年6月

かつての石油のように、現代はどれだけ多くのデータを握るかに覇権がかかっています。膨大なデータを手に入れた巨大テック企業と呼ばれるアメリカのマイクロソフト、エヌビディア、アップル、グーグル、メタ(旧フェイスブック)、アマゾンの6社はデジタル化の進展とともに、ますますその支配力を強めています。

EUは、これらのアメリカの巨大テック企業に対抗し、規制をすすめています。

日本でも、国民の暮らしと権利を守り、日本経済の健全な発展のために、巨大テック企業の横暴を許さず、絶えず監視していくことが必要です。

世界を支配する米巨大テック企業

アメリカの巨大テック企業は、システムやサービスの基盤を提供する世界屈指の巨大プラットフォーマーに成長しました。グーグルは「調べる基盤」、アップルは「スマートフォンという基盤」、メタは「ネットワークコミュニケーションの基盤」、アマゾンは「インターネット通販の基盤」となっています。

グーグルの基本ソフト「アンドロイド」が組み込まれたスマホやタブレットは、世界で72.2%のシェアを占めています(2025年4月)。グーグルはスマホのサーチエンジンの74.2%という圧倒的なシュアを占めています(2025年3月)。アップルの販売するiPhoneの出荷台数は28億台に迫ります(2024年)。メタのSNSの利用者数は世界で50億人(フェイスブック30億人、インスタグラム20万人など)を越えています(2025年)。

表のように巨大テック企業6社の最新の決算が発表されています。2025年1~3月期の合計売上高は約5,000億ドル(約700兆円)に迫っています。日本でもこの6社は巨額の売上を計上しており、その結果、日本のデジタル赤字は6.6兆円にもなります。

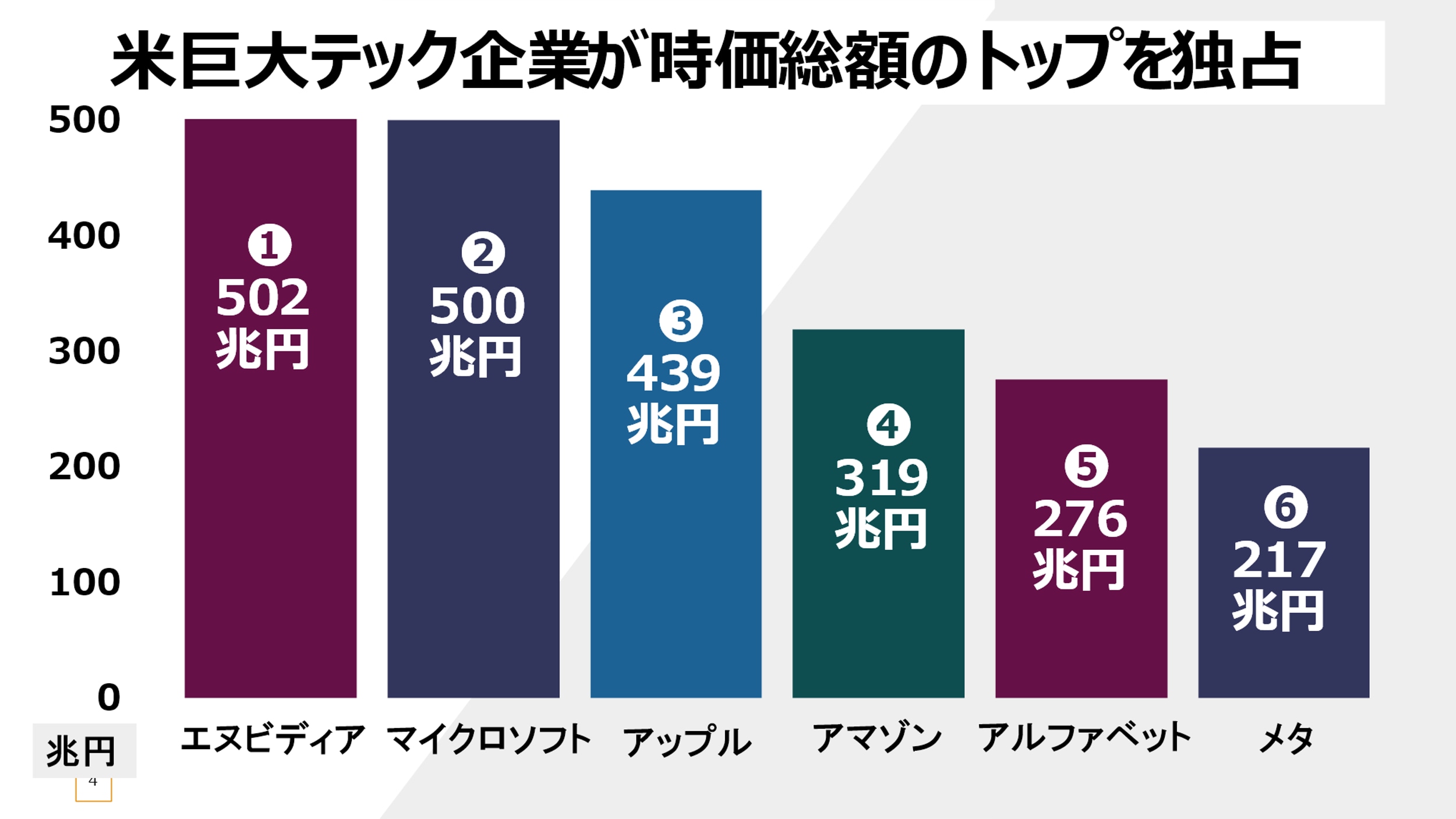

世界の企業の時価総額の半分は巨大テック企業を先頭とするアメリカの企業です。

企業の時価総額をみると、世界で1位のエヌビデイアが502兆円、2位のマイクロソフトが500兆円です(6月6日現在)。ちなみに日本一のトヨタの時価総額は48兆円、エヌビディアやマイクロソフトの10分の1です。日本のGDPは600兆円ですから、いかに、巨大テック企業が大きいかがわかります。現在の世界経済をみれば、「巨大テック企業が世界を支配している」と言っても過言ではありません。

デジタル化が進展し、AIの市場が拡大すればするほどアメリカの巨大テック企業がもうかる構図のままでは、これまで以上に、巨大テック企業の支配力が増していくことにもなります。

個人情報や行動情報を集め、予測し、影響を与え、コントロールすることで巨額の利益をあげる巨大テック企業

問題はその規模だけではありません。最も危惧されるのは、勝者総取りで、強力な市場支配力を持った巨大テック企業が、世界中の人々からあらゆる情報を独占的に集め、分析し、人々の行動を予測し、影響を与え、人々をコントロールしているという点です。

いまや、スマホをはじめとするスマートデバイスはその便利さ、手軽さ、スピードから私たちの生活のあらゆる場面に関わり、なによりも身近な存在となっています。

しかし、キーを押し、画面をタップやスワイプし、アレクサに話しかけ、スマートウォッチを着ける…全ての行為から個人の行動や嗜好、志向が集められています。

スマホで本を注文し、疑問や行き先までのルートを調べ、いいね!をクリックし、好みのYouTubeを観る…その情報から個人の考え方、思想、支持する政党まで分析されています。

人々はスマホの画面にいつも購買意欲をくすぐる商品が表示されることが偶然でないことを知っています。ターゲティング広告です。グーグルで他の人と同じことを調べても、検索結果や結果表示の順番がそれぞれの人によって違うことにも気づいているはずです。

グーグルは検索を通じ、フェイスブックは投稿やいいね!を通じて、個人の行動に関する情報を独占的に蓄積し、解析しています。アマゾンも購入履歴や閲覧履歴から個人情報を集積しています。

グーグルやフェイスブックやアマゾンは気づかれないよう、あたかも自分の自由意志で判断しているかのように、ユーザーを支配しようとしているのです。いや、すでに多くの人々が支配されているかもしれません。ショシャナ・ズボフの言葉を借りれば、「監視資本主義」が密かに、急速に台頭しています。

「我々は人としての自由そのものを失う」アップルCEO

「我々の生活のすべてにかかわることが集計され、販売されるのが普通で不可避だと受け入れてしまったら、我々は人としての自由そのものを失う。」

アップルのティム・クック最高経営責任者(CEO)は、2021年1月、個人情報や利用状況を集め、AIによって解析し、ユーザーを巧みに誘導しているフェイスブックやグーグルを批判しました。身内からのズバリと本質を突いた指摘です。

安さや便利さから、何十億人分もの個人情報が巨大テック企業に吸い上げられ、蓄積され、AIやアルゴリズムによって分析され、コントロール下におかれようとしています。

巨大テック企業は新自由主義の政策を進める国家権力や諜報機関と深く結びつき、時には一体となって、個人情報やプライバシーを守る法律を骨抜きにして、個人を監視下に置き、社会全体を新たな形で支配しようとしています。

2021年10月、米上院の公聴会に出席したフェイスブックの元従業員は、フェイスブックがアルゴリズムを変更した結果、怒りや分断を助長する内容が拡散されやすくなり、「子どもたちを害し、分断をあおり、我々の民主主義を弱めている」と訴え、エチオピアなどでは民族の紛争をたきつけているとの見方も示しました。「フェイスブックの社内で何が起きているか、社外の人はほとんど知らない。フェイスブックの幹部は重要な情報を国民から隠している」とも強調し、社外の専門家による調査ができるよう、フェイスブックのデータにアクセスするための規制が必要だと指摘しました。

露骨なまでにトランプ氏にすりより利益追求をはかる米巨大テック企業

アメリカでは、政治献金の上限規制が撤廃され、大富豪達のやりたい放題です。テスラCEOのイーロン・マスク氏はトランプ陣営に360億円とも420億円とも言われる献金をし、「「私がいなければトランプ氏は選挙に敗れた」と豪語しています。

マスク氏だけではありません。米巨大テック企業やその経営者たちは、規制緩和とビジネス上の利益を求めて露骨にトランプ政権に近づいています。フェイスブックやインスタグラムなどのSNSを傘下にもつメタのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)の豹変ぶりには世界が驚いています。かつてトランプ氏と敵対し、アカウントの凍結までしたザッカーバーグ氏は、この間、トランプ氏との関係改善を最優先に位置づけ、トランプ氏の私邸を訪問するほか、1月の大統領就任式にも出席するなど、「トランプ詣で」を繰り返しています。さらに、首都ワシントンに別荘を購入して、少しでも距離を縮めようと躍起です。政府交渉役も共和党と強いパイプを持つ人物に代え、取締役にはトランプ氏の支持者を迎えています。そのメタはトランプの就任直前に投稿内容の事実関係を確認する「ファクトチェック」の廃止を発表しました。

アップルは2月24日、アメリカ国内に4年で5,000億ドル(約75兆円)以上の投資を実行すると発表しました。トランプ氏はすぐに感謝を述べています。アップルのティム・クックCEOは何年にもわたる入念に計画された会食や会合を通じ、トランプ氏と個人的な関係を築いて来ました。

他にもグーグルCEOのピチャイ氏は大統領就任基金に100万ドルの寄付を行い、トランプ政権との関係を強化。マイクロソフトも同様に100万ドルの寄付を行いました。アマゾン創業者のジェフ・ベゾスも大統領就任式に出席しました。

早速、その効果が現れています。

米国では巨大テック企業の市場独占が公正な競争を妨げ、消費者の利益を損ねているとして反トラスト法(独占禁止法)に基づいて規制を強化する動きが強まっていました。バイデン大統領は2021年7月、巨大プラットフォーマーなどに対する監督強化を政府機関に指示する大統領令に署名しました。トランプ大統領は就任すると同時に、このバイデン時代の大統領令を即刻撤回してしまいました。

さらに、4月12日、トランプ氏は中国などから輸入するスマートフォンやパソコンを含む一部の電子機器について、「相互関税」の適用除外を指示しました。これは、海外で製造してアメリカ国内に輸入しているアップルなどのテック企業に大きな恩恵をもたらします。

このほかにも自動車産業など、トランプ氏は自らに近い(言いなりになる)業界の声には耳を傾け、関税措置の見直しを率先して実施しています。極めて差別的な手法です。

トランプ政権がことさら物品の貿易赤字や関税に焦点を当てるのは、巨大テック企業や世界の金融を牛耳るウォール街の巨大銀行やファンドの支配を覆い隠し、かれらの利益を守るためとも言えます。

法律や税制の抜け穴を利用し、労働者や取引先を搾り取る巨大テック企業

プラットフォーマーや巨大IT企業への課税が現行税制の抜け穴となっていることも巨大テック企業のぼろもうけを助長しています。巨大テック企業はインターネットを活用して世界で事業を展開しています。進出先に支店や工場を置かないことが多く、「物理的拠点」を持たないとの理由で、海外であげた収益への課税を免れています。

労働者の使い捨てや犯罪など深刻な社会問題も引き起こしています。

「人は商品ではない。労働者の尊厳を守るべきだ。」…新型コロナウイルスの感染拡大によって注文が激増し、労働者が長時間・過密労働を強いられているアマゾンの労働者が世界各地で立ち上がっています。無権利状態に置かれているのはアマゾンの労働者だけではありません。インターネットを介してプラットフォーマーから単発・短期の仕事を引き受けるギガワーカー・クラウドワーカーが「権利ゼロ」の働き方を強いられています。

➡各分野の政策「3、労働・雇用」もごらんください。

プラットフォーマーは無数の消費者データを蓄積する一方で、それらの消費者にインターネットを通じて商品を売る機会を多くの事業者に提供し、膨大な広告料・手数料収入を得ています。優越的な地位を濫用して自社に有利な取引ルールを事業者に押し付けています。日本のプラットフォーマーの楽天は、ネット通販サイト「楽天市場」の出店者に対して、送料「無料化」をうたった負担を押し付けるなど、一方的な規約変更を繰り返し、出店者の怒りが噴出しました。

巨大テック企業に偏在する富と市場支配力を是正します

巨大テック企業が大きくなればなるほど、巨大テック企業に富が集中すればするほど、中間層が減少し、低賃金労働者が増大することは米国の経験が示しています。格差是正は待ったなしの課題です。そのためには巨大テック企業など巨大プラットフォーマーが独占的な地位を使って暴利をむさぼる仕組みをつくりかえることが欠かせません。

世界的にすすむ巨大テック企業への規制強化

EUではオンラインにおける消費者の権利の保護強化、公正性、透明性、説明責任をはたさせるため、デジタルプラットフォーマーを厳罰で取り締まる目的で、2022年にデジタルサービス法とデジタル市場法が制定されました。

デジタルサービス法(Digital Services Act, =DSA)は、オンライン上の違法コンテンツの拡散を防ぎ、ユーザーの基本的権利を保護することを目的としています。これには、違法コンテンツの迅速な削除、透明性の向上、ユーザーの安全確保などが含まれます。

デジタル市場法(Digital Markets Act, =DMA)は、特に大規模なオンラインプラットフォーム(ゲートキーパー)に対して、競争を妨げる行為を制限することを目的としています。これには、データの相互運用性の確保や、プラットフォーム上での不公正な取引条件の禁止などが含まれます。

これらの法律は、デジタル市場の健全な発展とユーザーの保護を目指しており、特に大規模なオンラインプラットフォームに対して厳しい規制を課しています。このように、デジタル化、IT化がすすむ中、多くの国で国民のプライバシーを守るための法律や監督機関の整備が進んでいます。デジタルサービス法は、巨大デジタルプラットフォーマーに対する監督、調査、監視、執行について規定しています。欧州委員会は立入検査をはじめ、データベースやアルゴリズムへのアクセス権限を持つとしています。さらに、SNSでのテロへの扇動、ヘイトスピーチや児童ポルノなど違法コンテンツの削除を事業者に義務づけ、違反した場合は最大、世界売上高の6%の罰金を科したり、事業分割を命じることもできます。

また、デジタル市場法では、プラットフォーマーが自社サイトで自社サービスを優遇して他社を締め出す行為などを禁止し、違反には世界売上の最大10%を科すとしています。

国際協力をすすめ、公正な国際課税ルールを確立します

2021年10月8日、136か国・地域が、プラットフォーマーやグローバル企業の税逃れを許さないよう、法人税に15%の世界共通の最低税率を設けること、巨大テック企業の全世界利益の一部を市場国に配分して課税する「デジタル課税」を導入することで合意しました。OECDは、この合意によって税収が年間1,500億ドル(約17兆円)程度増えると試算しています。

15%の最低税率の設定合意は30年以上続いた法人税の引き下げ競争に歯止めをかけることにつながる歴史的な転換です。デジタル課税も、工場などの拠点の有無にかかわらず、サービスの利用者がいれば企業に課税できるという画期的なもので、合意が達成できた意義は非常に大きなものがあります。我が国をはじめ各国で行われてきた不公平税制をただす運動が政府や国際社会を動かした成果です。

既に欧州17カ国などがメタ・プラットフォームズのインスタグラムなどに課税しているか、あるいは導入方針を発表しています(2025年6月現在)。最近ではドイツが5月29日にグーグルの検索サービスなど各種ITプラットフォームを対象に10%課税の検討をしていると明らかにしています。

もちろん、「15%では低い」という指摘があることは当然です。

また、トランプ政権は、米テック企業にデジタル課税を行う欧州やカナダなどの外国政府に対抗する条項を包括的減税法案に盛り込んでいます。課税した国の企業が米国に進出した場合、トランプ大統領が報復的に課税率を引き上げる権限を付与するというものです。こうしたアメリカの報復課税に反対するとともに、日本共産党は引き続き、巨大テック企業はじめ、大企業、富裕層への課税強化、公正な社会の建設に向けた国際協力をすすめる立場で奮闘します。

――すべての巨大グローバル企業の税逃れを許さず、より安定的で公正な国際課税ルールの確立と迅速な実施をすすめます。

デジタルプラットフォーム取引透明化法を改正し、規制を強化します

日本最初の巨大テック企業への規制である「プラットフォーム取引透明化法」(2020年成立)が、法案の閣議決定直前に経団連の要求で禁止行為規定が削除され、定期報告を義務付けるだけの法律に後退した際、審議で日本共産党は、国の適切な関与と規制の下で、巨大テック企業に透明性、公正性の向上に責任を果たさせることを目的に禁止規定を盛り込み、違反には独禁法の課徴金の算定率を引き上げ、抑止力を高める内容の修正案を提出して論戦しました。

その後、「取引透明化法」が施行されたものの、巨大テック企業が義務付けられた報告をきちんと行わず、自主性任せでは規制できないことが明らかになっています。そして、2024年に成立したスマートフォンのアプリ市場をめぐりグーグルやアップルを規制する法律(スマートフォン新法、2025年12月施行予定)では、2020年の日本共産党の提案とほぼ同様の規定が盛り込まれました。「取引透明化法」も改正すべきです。

また、公正取引委員会による執行強化も重要です。公取委はこれまで企業側が「改善計画」を出せば独占禁止法違反として認定せず、課徴金納付命令も行わない、いわゆる「確約手続」を用いてきました。これに対して日本共産党は、公正な市場環境確保と健全なイノベーションのために巨大テック企業への執行強化が必要と訴えてきました。2025年4月、公取委がグーグルに対して独占禁止法違反での排除措置命令を行い、巨大テック企業に初めてとなる強い措置に踏み切ったことは、日本共産党が主張した通りの方向性です。

巨大テックの監視・規制体制の強化も重要です。日本共産党は、EUや英国と比べて公取委の体制が脆弱であることを指摘し、体制強化を要求してきました。2025年度、公取委に新部署が新設され、正規職員61人と従来の3倍近くに強化されたことは重要です。

――巨大テック企業などのプラットフォーマーに社会的責任を果たさせるよう、デジタルプラットフォーム取引透明化法を改正して、禁止行為を明記し、厳格な罰則規定を作ります。

――プラットフォーマーの優越的地位の濫用を防ぐため、公正取引委員会の活動や体制を強めます。

――EUのデジタルサービス法のようなプラットフォーマーに対する監督、調査、監視、執行する権限を有する独立したデジタル監督官(仮称)を設けます。

――ギガワーカーも含め、プラットフォーマーに関わる労働者とその権利を守ります。

巨大テック企業から、個人のプライバシーと自由を守ります

新自由主義のイデオロギーや諜報機関と結びつく巨大テック企業

これらの巨大IT企業は巨額の資金を投入して精力的にロビー活動を行い、個人情報保護や規制を弱め、プライバシー保護を強化する法律を阻止あるいは骨抜きにしてきました。

新自由主義のイデオロギーに染まった政権や、「テロとの戦い」を叫ぶ諜報機関の側からも、巨大テック企業に積極的に接近しています。

米国では新自由主義の蔓延が憲法の解釈にも影響し、たとえば、連邦最高裁判所は、ネットポルノを規制することを拒み、自由に結社する権利は性的差別を禁止することより優先される、という判決さえ出しました。巨大テック企業はこの流れに乗り、企業の行為をすべて憲法が保護すべき「表現」と見なして、特権を得ることに成功します。巨大テック企業の弁護士たちは、プラットフォームやアルゴリズムを制限するような外部からの監視や規制を「表現の自由」の名のもとに避けることに成功しました。

アメリカでは、議会が制定した法律もまた、規制から巨大テック企業を守るうえで、重要な役割を果たしています。中でもよく知られているのが1996年に成立した「通信品位法」230条です。これは、ウェブサイトの所有者を、ユーザーが作成したコンテンツに関する訴訟から保護する法律で、ツイッターでのパッシングを野放しにします。ウェブサイトは発行者ではなく仲介者だという考え方を制度化して、フェイスブック、グーグル、ツイッターを守る要塞となっています。

トランプ政権は前述のEUのデジタルサービス法に対して、「権限がないにもかかわらず、外国当局者が目に余る検閲行為を米IT企業や米国民に行ってきた」、「言論の自由は米国人が最も大切にする権利のひとつだ」と批判し、米IT企業にコンテンツの監視・削除などの「検閲行為」を求めることは容認できないと主張しています。そして、投稿などを「検閲」する外国当局者を対象にビザの発給を制限する方針を発表しました。

巨大テック企業の異常な成長を後押しした、もうひとりの後援者が米国の諜報機関です。デジタル情報の収集・分析を行う米国家安全保障局(NSA)のマイク・マッコーネル第13代長官は2010年に、「国の重要なインフラを守るために、…情報が公的機関と民間機関、機密と非機密との間を速やかに行き来できるよう、民間企業との効果的なパートナーシップを築かなければならない。」とのべていました(ワシントン・ポスト)。

NSAの元長官キース・アレクサンダー氏がアマゾンの取締役に就任するなど、「9.11テロ」を契機に強まった巨大テック企業と米諜報機関との蜜月は、現在にいたるまで継ぎ目なく続いています。

新自由主義や諜報機関と結びついた巨大テック企業は、個人や集団や社会全体を新たな形で支配する力を獲得するに至ります。この支配の犠牲となった自由や民主主義を守るためには、彼らによって弱められたプライバシーを守る法律や、監督・司法の枠組みを作り直す必要があります。

巨大テック企業に対抗して、EUはじめ世界では個人情報保護の強化をすすめています

2018年に施行されたEUの「一般データ保護規則」(GDPR)では、プロファイリングに異議を唱える権利、自動処理のみで重要な決定をくだされない権利、「忘れられる権利」などが明記されています。

この「忘れられる権利」、つまり自分のデータの完全削除・消去、利用停止を求める権利や、自分のどんな情報が集められているかを知り不当に使用されない権利など、個人情報の扱いを自分で決定する権利はEUから台湾、韓国などに広がっています。

法に違反した企業への罰則では、日本は最高1億円の罰金であるのに対し、GDPRでは情報主体の権利の侵害などの場合、2,000万ユーロまたは全世界の年間総売上の4%までの高い方として、実際にグーグルに対して約62億円、ホテル業界のマリオットに対して約135億円、ブリティシュ・エアーウェイズに対して約250億円の制裁金を科しています。

また、優越的地位を濫用して市場競争をゆがめたとして、イタリア政府はアマゾンに対して1,450億円の制裁金を科しました。フランスでもグーグルやフェイスブック(現メタ)に閲覧履歴の収集をめぐり制裁金を科しています。

2021年6月29日には、ドイツデータ保護監督機関はフェイスブックがドイツとEUのプライバシー法を遵守していないとしてドイツの政府機関に対してフェイスブックのページを閉鎖するよう指示しました。

個人情報保護を弱め巨大テック企業を喜ばす自公政権

デジタル先進国と比べて、プライバシーを守り、安全性やデータ保護を確実にする規制やルールの制定、監視・監督機関など、日本の遅れは深刻です。情報主体である国民の権利も軽んじられています。

ところが、自公政権は、マイナンバーカードに固執し、マイナ保険証や運転免許証に続き大学の学生証、在留カードとの一体化をすすめる計画です。マイナンバー制度を通じて、国民の個人情報が続々と吸い上げられる仕組みです。

さらに自公政権は、国境などを越え自由な情報移転をすすめ、アマゾンのような外国企業や国外に置かれたサーバーに国民の個人情報を積極的に移転させるつもりです。

米当局はアマゾンが日本国内に置いたサーバーへのアクセス権を持つ

政府が進めるデジタル改革では、基盤となるシステムをこれまでの自前でサーバーを設置・管理する方法から、民間企業が所有・管理するサーバーを使用するクラウド化に大転換します。

すでに、2020年10月から、中央省庁向けクラウドの運用がアマゾン社のアマゾン・ウェブ・サービス(AWS)で開始されました。このクラウド化にともない、順次、政府の保有する情報が米国企業であるアマゾンの管理するサーバーに保存されます。重大なのは、アマゾンのサーバー内に保存されている日本政府と国民の情報に米国の諜報機関がアクセス権を持っていることです。

その根拠となる法律が、2018年3月に成立した米国の「海外データ合法的使用明確化法」、通称CLOUD法(Clarifying Lawful Overseas Use of Date Act)です。このCLOUD法は、データが米国内に存在するか否かにかかわらず、米国が自国の企業に対して、所有、保護及び管理するデータの提供を求めた場合、企業はこの命令に従わなければならないことを明確にしています。

国家情報法をもつ中国も米国同様、国家権力によって個人情報やプライバシーが丸裸にされる国です。

国民の大切な個人情報を米国や中国などの諜報機関から守るには、国外移転を原則禁止しているEUのように、政府や地方公共団体、民間を問わず、国が責任を持って個人情報の海外移転を規制すべきです。

プライバシーを守る権利は、憲法が保障する基本的人権です

自公政権は個人情報の保護強化をすすめる世界に逆行し、個人情報保護法を骨抜きにして、個人情報「利活用促進」法に作り変えています。

2020年の個人情報保護法改定は、個人の権利や利益を守るどころか、個人情報を企業が使いやすくするものでした。さらに2021年に成立したデジタル関連法によって、この仕組みを都道府県、政令市に義務づけ、市町村にも広げています。

すでに全国の自治体は、個人情報保護条例を廃止し、この加工情報の利活用を始めています。

地方自治体が持つセンシティブな個人情報がマイナンバーによって、国や警察、医療機関、年金機構などの持つ個人情報と結び付けられば、個人のプライバシーは丸裸にされてしまいます。それを、強力な権限と予算の決定権を握るデジタル庁がしゃにむに進めようとしています。国民の大切な個人情報が特定企業によって、簡単に「利活用」されるようになれば、喜ぶのは巨大テック企業です。

➡各分野の政策「63、デジタル化問題、個人情報保護、マイナンバー」をごらんください。

プライバシーを守る権利は、憲法が保障する基本的人権です。そもそも個人情報は情報の主体である個々人のものです。

いま必要なことは個人情報やプライバシーを保護するための法律や条例の強化、ガイドラインの整備と、行政と企業を国民の立場で監視・監督する第三者機関の設置、事業者の個人情報漏えい事実の消費者への通知義務、充分な被害救済、罰則の強化、情報の自己決定権などを保障することです。

――個人情報を大規模に集める手段であるマイナンバーカードは廃止します。

――健康保険証や運転免許証などとマイナンバーカードの一体化をやめさせます。

――デジタル庁は廃止します。

――地方自治体への強引なデジタル化の押し付けをやめさせ、地方自治体の優れた個人情報保護条例を復活させます。

――RCEPやTPPなどを見直し、個人情報の国外への持ち出しを禁止します。

――個人情報保護法を大幅に改正し、情報の自己決定権、事業者の個人情報漏えい事実の消費者への通知義務、充分な被害救済や仕組みの整備など、個人情報保護を抜本的に強化します。

――行政と企業を国民の立場で監視・監督する第三者機関を設置します。

――事業者の個人情報漏えい事実の消費者への通知義務、充分な被害救済、罰則の強化を実行します。

国民に信頼されてこそ、デジタル化はすすみます

デジタル技術の進歩は、本来人々の幸福や健康に資するものです。しかし、政権に都合の悪い情報を隠したり、改竄(ざん)する一方で、国民には個人情報を提供させようとしても、国民は納得できません。アベノマスクや裏金、統一教会との関係など、一連の疑惑解明に背を向け、公文書の廃棄や改ざん、国会での虚偽答弁をくり返したことに開き直り、隠蔽を続ける自公政権に、大切な個人情報を委ねることはできません。

国民のためのデジタル化を進めるためには、信頼される政権のもとで、厳格な個人情報保護の法制度と仕組みを作り上げることです。

巨大テック企業による個人のプライバシー侵害を許さず、よりよい社会実現のためにデジタル技術を生かすためには、自公政権をやめさせることが一番です。