2005年10月23日(日)「しんぶん赤旗」

ここが知りたい特集 「小さな政府」

小泉内閣が狙う「小さな政府」とは

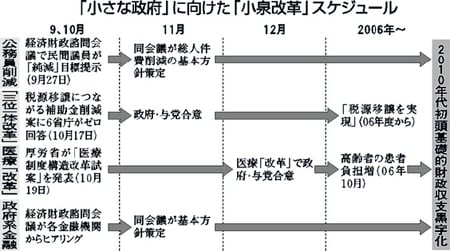

「小さな政府」「公務員削減」――郵政民営化法案を強行成立させた小泉内閣・与党が次に「改革」の名でやろうとしています。どんな動きになっているのか、問題点は――。

|

■「大胆に縮減」首相が宣言

「政府の規模を大胆に縮減する」。小泉純一郎首相は特別国会の所信表明(九月二十六日)で「構造改革の加速」を掲げて「小さな政府」づくりを宣言しました。自民党内からも「政府の規模を縮小するというのは初めてじゃないのか」(柳沢伯夫・自民党政調会長代理)と驚きを交えた声があがりました。

「構造改革をスピード感をもって実施してほしい」と総選挙直後にコメントしていた日本経団連の奥田碩会長。総選挙後に初めて開かれた九月末の経済財政諮問会議(議長・小泉純一郎首相)で、奥田会長ら民間議員が連名で「既得権益を打破し、小さな政府の実現を」と提言しました。

小泉内閣が六月に決めた今年の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」(骨太方針2005)の「最優先課題である『小さくて効率的な政府』の実現に向け、不退転の決意で改革を加速させていく」ことを迫ったものでした。

提言の内容は――

▽公務員の総人件費削減

▽農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、日本政策投資銀行など八つある政府系金融機関の統廃合

▽医療費抑制のための政策目標

▽公共サービスを民間に開放していく「市場化テスト」(官民競争入札制度)の本格導入

▽国庫補助負担金や地方交付税など国から地方への財政支出を減らす「三位一体改革」

などの課題が列挙されています。

二〇一〇年代初頭に基礎的財政収支の黒字化をめざし、それぞれの課題が次々と今秋、具体化されようとしています。

■「公務員削減」民主も競い合い

「小さな政府」論のなかでいま声高に叫ばれているのが公務員の削減です。

経済財政諮問会議(九月末)で奥田会長ら民間議員は「国家公務員の定員を今後五年間で5%以上純減」せよと提案。国家公務員の総人件費についても「今後十年以内に名目GDP(国内総生産)比で半減」させることを求めました。

これを上回る案を出しているのが自民党行政改革推進本部(衛藤征士郎本部長)。国と地方の公務員定員について「十年間で20%純減」する目標を策定する方針を六日に決めました。国、地方合わせて四百四万人を対象としており、八十万人も削減することになります。

民主党の前原誠司代表はこの自民党案について「とんでもない。もっと多くの人件費が削れる仕組みをわれわれは提案していく」とのべ、さらに高い目標を掲げる考えです。

しかし、国家公務員数でいえば日本は「大きな政府」ではありません。日本は諸外国と比べても人口あたりでみればフランスの三分の一、イギリスの半分、アメリカの四割、ドイツの六割です。竹中平蔵経済財政担当相も「公務員の数でいうと、日本は非常に小さい部類に入る」と認めています。

国民向けサービスがどうなるのかの議論はそっちのけで、数値目標だけを競う「改革競争」が横行しています。

■“最大のビジネスチャンス”

公務員削減を経済界は“最大のビジネスチャンス”としています。「官」が担っていた仕事を「民」が引き受けて大もうけのチャンスにするという図式です。

公務員削減の「非常に有効な制度」として、着々とすすめられているのが「市場化テスト」(官民競争入札制度)。公共サービスの担い手を省庁と民間企業が競争入札で決めるというものです。

すでに地方自治体では民間企業も保育園や図書館などの施設管理に参入できる指定管理者制度が導入されています。「市場化テスト」は、国の施設が対象外となるなどの問題点を「克服」し、民間開放を全面的にするための切り札として導入しようというのです。〇五年度からハローワークの運営や国民年金保険料の徴収、刑務所の警備・補助事務など三分野八事業でモデル事業をおこなっています。

政府の規制改革・民間開放推進会議の宮内義彦議長(オリックス会長)は「すべての公共サービスを検討対象とすべきだ」と迫り、小泉首相は「できるだけ早く法案整備(市場化テスト法)して、来年の通常国会に出せるようにしてほしい」と指示しています。

この動きを経済界は千載一遇のチャンスと歓迎しています。ビジネス誌『日経ベンチャー』(〇五年三月号)は「狙え! 官業開放『50兆円市場』」と特集を組み、宮内議長も登場して「規制改革・民間開放推進会議の役目は、規制で守られてきた仕事に、誰でもアクセスできる状況を作ること」とあけすけに語っています。三菱総研は自治体のすべての施設が指定管理者制度の対象となれば、十兆五千億円の市場になると試算しています。

■国民サービス切り捨ての「改革」はすべきではない

■共産党の主張

日本共産党は、「小さな政府」を名目にして、国民サービスや暮らし、福祉を切り捨て、国民に重い負担をかけるのは正しくないと主張しています。

憲法二五条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」としています。ムダを省くのは当然ですが、暮らし、福祉を守るのは国の責任であり、国民サービスを切り捨てるような「公務員制度改革」はすすめるべきではありません。

高級官僚や、市民運動などへのスパイ活動をしている公安調査庁、国家公務員のなかでいちばん多い自衛隊(二十五万人)も聖域扱いにせずメスを入れ、教育や福祉、防災などの分野は拡充すべきだと主張しています。

▼経済財政諮問会議 強力な権限をもつ「内閣の中の内閣」ともいわれています。首相が議長を務めるほか官房長官、財務相など主要閣僚が参加。民間人枠は四人で財界人と経済学者に割り当てられています。毎年「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」(骨太方針)、予算編成の基本方針などを策定。財界が社会保障改悪など広範な課題で要求をぶつけ、直接、国政に反映させる場になっています。二〇〇一年に発足。

▼基礎的財政収支 国の歳入のうち税金などの収入(国債発行による借金を除く)から、歳出(過去に発行した国債の元利払いに充てる国債費を除く)を差し引いて算出。この収支が均衡していれば、新たな借金は過去の借金の支払いのためだけに使われ、借金残高の膨張に歯止めをかけるとされています。プライマリーバランスともいいます。