2006年9月17日(日)「しんぶん赤旗」

日本の戦争―領土拡張主義の歴史

不破哲三さんに聞く

第2回 日中全面戦争

華北・内モンゴルが次の侵略目標

――領土拡張主義の次の段階が、一九三七年の日中全面戦争ですね。

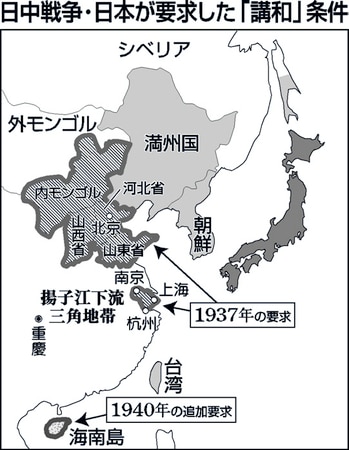

不破 「満州事変」のあと、領土拡大の次の目標になったのは、「華北(かほく)」から内モンゴルにかけての一帯でした。「華北」とは、おおよそ河北省、山東省、山西省の地域で、当時の首都は華中の南京でしたが、華北には北京、天津などの中心都市があり、文字通り中国の心臓部をなす地域でした。内モンゴルのうち、熱河(ねっか)省は「満州国」に組み入れたものの、主要部分は日本の支配外でしたから、日本は、心臓部の華北からゴビ砂漠にいたるこの広大な地域を、領土拡大の次の目標として見定めたのです。

日本軍は、あれこれの口実を設けて、華北・内モンゴルへの出撃を何回もくりかえし、武力を背景にしながら、この地域に、「自治政府」の名目で日本軍の息のかかった地方政権をつくり、この地域を中国政府の統治のおよばない特別地域にすることをくわだてました。これが、「華北分離工作」と言われるものです。三六(昭和十一)年一月、陸軍が決定して中国駐屯軍に指示した「北支処理要綱」では、分離工作の対象地域として、華北三省に内モンゴルのチャハル省と綏遠(すいえん)省をくわえた「北支五省を目途とする」と指定しています(「北支処理要綱」 『主要文書』)。

盧溝橋事件が北京近郊で発生

不破 日本軍のこういう工作にたいし、中国が抵抗し、華北が緊張に包まれているなかで、一九三七(昭和十二)年七月七日、北京の近郊で一つの事件が発生しました。この地域で演習をしていた日本軍になにものかが発砲した、というのです(盧溝橋=ろこうきょう=事件)。これは、六年前、関東軍がつくりあげた「柳条湖(りゅうじょうこ)事件」の場合とは違って、現地では、日本軍も中国軍も、局地的なトラブルとして処理しようとし、七月九日、双方のあいだで停戦合意が成立、十一日、停戦協定が調印されました。

停戦協定を無視して全面戦争に突入

不破 ところが、十一日の夕刻、日本政府は、現地の状況など調べもせずに、閣議で中国への大規模な派兵を決定し、「華北派兵に関する声明」を発表したのです。「声明」は、七月七日の「事件」や現地での交渉の経過をすべてねじまげたうえで、「以上の事実にかんがみ、今次事件は、まったく支那〔中国〕側の計画的武力抗日なること、もはや疑いの余地なし」と決めつけ、「よって政府は本日の閣議において重大決意をなし、北支派兵に関し、政府としてとるべき所要の措置をなすことに決せり」との態度を内外に明らかにしたものでした。派兵の内容は、朝鮮軍、関東軍の動員にくわえて、日本本土からも三個師団を海を渡って出兵するという、大規模なものでした。

こうして、日本は、対中国全面戦争への道にふみきったのです。

日本政府が、全面戦争を決断した理由は、明確でした。領土拡大のためには、鉄道爆破事件をでっちあげてでも、満州占領をやってのけた日本の軍部であり、万事承知の上でそれを追認した日本の政府です。今度は、事件が現実に起きたのですから、“華北・内モンゴルにたいする要求の貫徹のために、この事件を利用しない手はない”というのが、政府と軍部の思惑だったことは、間違いありません。

「一撃で屈服」という戦略は破たんした

――日本政府は、どんな見通しをもって「派兵声明」を出したのでしょうか。

情勢の根本的な変化を見誤る

不破 “六年前には、日本軍が武力を発動したら、一撃で中国軍の抵抗を打ち破り、満州全土を占領できたのだから、今度も、一撃で中国軍を屈服させ、華北と内モンゴルを日本のものとすることができる”――これが、短期戦での勝利を確信した政府と軍部の打算でした。

しかし、この打算は、中国の情勢変化をまったく見誤っていました。三一(昭和六)年の「柳条湖事件」が起きたのは、中国では蒋介石の国民党政府が共産軍討伐作戦に全力をそそいでいる時期でした。蒋の方針は「攘外必須安内」、つまり、外敵にあたるためには、国内の統一、つまり共産軍の撃滅が先だ、というもので、日本の侵略に本格的に対抗する構えがまったくなかったのです。

今回は、この情勢に根本的な変化が起きていました。歴史的な大長征を成功させて中国北西部の陝西(せんせい)省に新たに革命根拠地をかまえた中国共産党は、「抗日救国」の呼びかけを各方面に発し、その呼びかけは蒋介石指揮下の軍隊内部にも影響を与えつつあったのです。

三六(昭和十一)年十二月には、東北軍の司令官・張学良(父親の張作霖は、二八〔昭和三〕年関東軍に爆殺されました)が、蒋介石を逮捕して、「団結抗日」を迫るという大事件(西安事件)が起きました。その後も時間はかかりましたが、この事件を転機に、国民党政府には、「抗日」のために共産党と合作するという方針への大転換がはじまり、そのことは多くの人びとから大歓迎を受けました。

中国のこの情勢変化を前に、「一撃で中国を屈服させる」という日本軍の思惑は完全にはずれ、日本は、なんの見通しももてないまま、百万を超える大軍を動員した全面戦争へと入りこんでゆきました。

戦争目的を説明できない戦争

――“靖国派”の論者のなかには、「日中戦争で、日本は中国に領土要求など出さなかった」という論者もいます。「満州事変」は中国東北地方の占領、太平洋戦争は東南アジア諸国への侵略と、戦争目的が比較的分かりやすいのですが、日中戦争の場合は、独自の戦争目的があまりはっきりしない、という感じがありますが。

不破 日本政府自身が、戦争目的をはっきり宣伝できなかったからですよ。私は、日中戦争の開戦が小学校二年生の七月、真珠湾攻撃が六年生の十二月という世代です。当時は、学校でも戦争のことは毎日のように先生が話すのですが、中国でなんのために戦争をやるかについては、「悪いことをやる中国を懲らしめるため」というぐらいしか、聞いた記憶がありません。いちばん歌われた軍歌も「天に代わりて不義をうつ」で、悪者の征伐でした。

のちに、太平洋戦争を始めるとき、天皇の「宣戦の詔書」が出ました。そのなかに、これまでの戦争の歴史をふりかえるところがあるのですが、日中戦争の部分は、こうです。

「中華民国政府曩(さき)に帝国の真意を解せず、濫(みだり)に事を構へて東亜の平和を攪乱し、遂に帝国をして干戈(かんか・武器)を執るに至らしめ……」

中国政府が日本の真意を理解しないで勝手なことをやったから、ついに武器をとったんだということです。国民に知らせるだけの大義名分が見つからないから、戦争をはじめて四年たってだした天皇の「詔書」でも、こういうことしか言えない。小学校で先生がいっていたことを、文語調に言い換えただけです。

領土要求を「御前会議」で決定していた

不破 ところが、日本政府は、相手の中国政府には、この要求をのめという「和平条件」の形で、戦争目的を通告しているのです。

日中戦争をはじめた三七(昭和十二)年の十一月に、ドイツの中国駐在のトラウトマン大使から、和平の仲介をしたい、という話がありました。当時、ドイツは、反ソ連・反共産主義の立場で日本と防共協定を結んでいましたが、中国の蒋介石政府とは以前から深い関係があって、軍事的な援助などもおこなっていたのです。

日本側は、その申し入れをうけて、十二月二十一日、閣議で「講和交渉条件」(四項目の基本と九項目の細目および二項目の付帯条件)を決定し、翌日、それをドイツ側に渡しました。国民党政権は、この交渉の話がおきた時、最初から、中国の「領土主権の完整」が大前提だと言っていたとのことでしたし、日本側が示した条件は、その基準にてらせばまったく問題になりえないものでした。しかも、ドイツからの申し入れと日本側の「講和条件」提示とのあいだの時期に、あの南京大虐殺事件が起きていたのです。この交渉がそこで立ち消えになったのは、当然のことでした。

この話がここで終わっていたら、このとき日本が提示した「講和条件」は一つの政治的なエピソードとして忘れられたかもしれません。

――続きがあったのですか。

「事変」処理方針に書き写す

不破 翌三八(昭和十三)年一月十一日、天皇の出席のもと政府と軍の首脳部が集まる御前会議――これが、日本国家の最高の戦争会議ということになるのですが、そこで、「『支那事変』処理根本方針」が決められました(『主要文書』)。そのなかに、“中国の現政府が反省して和を求めてきた場合には、「別紙」の「日支講和交渉条件」によって交渉する”とあります。その「別紙」を見ると、そこには、トラウトマン工作で中国側に示した諸条件が、ほとんどそっくり書き写されていました。こうして、さきの「講和条件」は、一時的なものではなく、日本国家の最高の会議である「御前会議」が決定した戦争目的、言い換えれば日本の領土要求の根本だということになったのでした。

領土拡張主義の第二段階

不破 では、そこに列挙された日本の要求とはどんなものだったでしょうか。文章を現代風に多少読みかえながら、説明すると次のようなことになります。

第一。中国は「満州国」を承認する。

第二。華北と内モンゴルに「非武装地帯」をもうける〔「付記」では、華北・内モンゴルへの日本軍の駐留を要求していますから、「非武装」とは“中国軍入るべからず、日本軍出入り自由”という解釈だということが分かります〕。

第三。華北には、「日満支三国の共存共栄」にふさわしい機構を設け、これに広範な権限を与える〔要するに、中央政府の権限の及ばない地方政権をつくって、日本の支配下におく、ということです〕。

第四。内モンゴルには、「防共自治政府」を設ける〔名称が違うだけで、趣旨は、前項と同じです〕。

第五。華中の占領地域に「非武装地帯」を設定し、上海は治安も経済発展も日中共同で当たる〔この地域は、その後、上海・南京・杭州をふくむ「揚子江下流三角地帯」と規定されるようになってゆきます〕。

第六。中国の中央政府は、排日・排満の政策を捨てて防共政策を確立し、日満両国と協力してこの政策遂行にあたる。

第七。「日満支三国」は、資源の開発、関税、交易、航空、交通、通信などの分野で、協定を締結する。

第八。中国は日本にたいし所要の賠償をおこなう。

すさまじい侵略と干渉の要求一覧表です。中国は、東北地方・華北・内モンゴル・揚子江下流三角地帯などの広大な領土を日本に引き渡した上、中央政府自身が、政治・軍事の面でも経済の面でも、日本に従属することが規定されるのですから。

この決定は、日中戦争が、中国にたいする領土拡張主義の第二段階を画したことを、明確にしたものでした。

カイライ汪政権に同じ「和平条件」を押しつけた

不破 ここに示された日本の領土要求は、四〇(昭和十五)年十一月、別の形でもう一度表明されました。国民党政府の幹部だった汪兆銘が、政府を裏切って日本に寝返り、四〇年三月、日本占領下の南京で、カイライ政権を発足させました。このカイライ政権とのあいだに日本は、同年十一月三十日、「日華基本条約」を結び、日本と中国の将来にもわたる基本関係を明らかにしたのです(「日本国中華民国間基本関係に関する条約」 『主要文書』)。

この諸条件は、これに先立って開かれた御前会議(十一月十三日)で、決められたものでした。そこでは、「日本側要求基礎条件」があらためて定式化されています。これは、三八(昭和十三)年一月の御前会議の決定を、基本的にはそのままひきついだものですが、その後の情勢の変動のなかで、若干表現が変わったり、追加条項が明記されたりしたところがあります。いちばん変わっているのは、日本が半恒久的に軍隊を駐屯させる地域に、「蒙疆(もうきょう)および北支三省」にくわえて「海南島および南支沿岸特定地点」がくわえられ、華中の指定も「揚子江下流三角地帯」が明記されていること、などです(「支那事変処理要綱」 『主要文書』)。

海南島は、三九年二月に日本軍が占領した戦略地点でした。実際、四一年十二月、マレー半島に上陸した陸軍部隊は、ここから出撃しました。

日本の領土拡張要求は、最後まで変わらなかったのです。

なぜ「事変」だと言い張ったのか

理由第一・アメリカからの物資輸入を断たせない

――日中戦争は、百万をこえる軍隊を海を渡って大陸に送った点でも、三七年七月から四五年八月まで八年以上にわたって続いた点でも、明治以来日本が経験してきた戦争のなかでもっとも大規模な戦争でした。ところが、日本政府は、戦争を開始した直後の時期に、この戦争は「戦争」と呼ばないで「事変」と呼ぶという方針を決め、そのことを最後まで言い張りましたね。その理由はどこにあったのですか。

不破 日本政府がこんな無理なことに固執した理由は、大きくいって、二つあった、と思います。

第一の理由は、アメリカからの物資の輸入を続けたい、という要求です。当時アメリカは、中立法という法律を持っていました。日本がほかの国と公然とした戦争を始めると、その条項が発動して、アメリカから戦略物資を買えなくなります。日本の戦争は、「英米依存戦争」という皮肉な言葉が生まれたほど、戦争に必要な物資の大きな部分をアメリカやイギリスから買いながらの戦争でした。それが断たれて、戦争の物資が輸入されなくなると困る、という経済的打算が、「事変」の名に固執した大きな理由だとされています。

理由第二・戦時国際法を投げすてた戦争

――それは、よく指摘される点ですね。もう一つの理由というのは…。

不破 第二の理由は、さらに大きな問題です。それは、「事変」と呼ぶことで、日本は、戦時国際法を投げ捨てた戦争をやった、ということです。

当時の世界では、戦争と平和に関する国際法は、まだ大きくおくれていましたが、戦時国際法――捕虜や一般市民にたいする人道的な対応など戦時の行動基準を定めた国際法規はかなり発達していました。日本も、それまでの戦争では、日清戦争や日露戦争でも、第一次世界大戦でドイツに宣戦した場合にも、天皇の「開戦の詔書」のなかで“国際法の範囲内で”行動することを明記し、戦時国際法をまもることを内外に約束しました。

ところが、日中戦争では、そういう約束はいっさいなされず、逆に、出動した軍隊には、“戦時国際法はまもる必要がない”という通達が出されていたのです。

部隊派遣のたびに通牒を出す

不破 実際、盧溝橋事件の約一カ月後、陸軍省から中国駐屯軍にたいして、陸軍次官名で一つの通牒=つうちょう=(三七〔昭和十二〕年八月五日付)が発せられました。それには、国際法の問題について、大要、次のようなことが書かれていました。

「現下の情勢では、帝国は中国にたいする全面戦争をしているわけではないから、戦時国際法の具体的な条項のことごとくを適用して行動することは必要ない」。

同じ「通牒」は、新しい部隊が中国に派遣されるたびに出された、と言います。

日本の軍隊は、こうして、最初から戦時国際法を投げ捨てた上で、中国にたいする戦争を始めたのでした。この戦争が、中国の人びとにたいして、特別に残虐な戦争となった原因の一つはここにある、と私は思います。

「南京事件」を考える

――戦時国際法といえば、南京大虐殺がまず問題になりますね。

不破 この事件に直接かかわることが、さきの「通牒」のなかにあるのですよ。「通牒」は、少し先のところで、“全面戦争でないのだから捕虜(俘虜)という言葉は使うな”と書いています。これで、日中戦争は、捕虜のない戦争、もっと正確にいえば、捕虜をつくってはならない戦争になってしまいました。

捕虜への人道的な取り扱いは、戦時国際法で定められたもっとも大事な内容の一つです。日露戦争のときには、日本も捕虜収容所を各地につくり、割合によい待遇をしたと言われています。ところが、日中戦争は、捕虜をつくってはならない戦争でした。だから、日本軍は、捕虜が出たらどうするか、その対応策をまったく持たないで、あの大戦争をやったのです。

いくら言葉の上で「捕虜のない戦争」と言ってみても、実際に戦争をやれば、多数の捕虜が出ます。しかし、日本軍は、捕虜のための収容所も用意していない、捕虜に与える食糧ももっていない、そうなると、捕虜が出たらとるべき対策は二つしかありません。釈放するか、殺すかです。日本が南京を攻め落とした時には、攻め込んだ日本軍の全体が、この問題に直面したのでした。

私は、『歴史教科書と日本の戦争』(二〇〇二年 小学館)という本を書いた時、『昭和戦争文学全集』(集英社)に収められていた歩兵第三十旅団長(佐々木到一中将)の戦場記録『南京攻略記』から、次の一節を引用しました。

「俘虜ぞくぞく投降し来り、数千に達す。激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片はしより殺戮する。多数戦友の流血と十日間の辛惨をかえりみれば、兵隊ならずとも『皆やってしまえ』といいたくなる。

白米はもはや一粒もなく、城内にはあるだろうが、俘虜に食わせるものの持合せなんか我軍には無いはずだった」。

「敗残兵といえども、尚部落山間に潜伏して狙撃をつづけるものがいた。したがって抵抗するもの、従順の態度を失するものは、容赦なく即座に殺戮した」。

ここでは、殺戮が激高した兵士の自然発生的な行為だとされていますが、旅団長である筆者自身、戦時国際法を念頭においている形跡は、まったく見られません。そして佐々木中将の日記には、「我支隊のみで二万以上の敵を解決した」と記録されているとのことです(藤原彰『南京の日本軍』一九九七年 大月書店)。

大虐殺は起こるべくして起きた

不破 八月十三日に放映されたNHKの特集番組「日中戦争――なぜ戦争は拡大したのか」では、同じ南京攻略戦に参加した第九師団歩兵第七連隊(歩兵第六旅団の一部)の記録が紹介されました。その記録には「十二日間で六千六百七十人」を殺した、とありました。

また歩兵第百三旅団からなる山田支隊を率いていた山田栴二少将の日記には、「捕虜の仕末に困り、……学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり、斯(か)く多くては殺すも生かすも困ったものなり」(十二月十四日)、南京からの指示は「皆殺せとのことなり 各隊食糧なく困却す」(十二月十五日)、「中佐を軍に派遣し、捕虜の仕末その他にて打合わせをなさしむ」(十二月十六日)、「捕虜の仕末にて隊は精一杯なり、江岸にこれを視察す」(十二月十八日)、「捕虜仕末の為出発延期、午前総出にて努力せしむ」(十二月十九日)など、なまなましい記述が連続しています(藤原彰『天皇の軍隊と日中戦争』二〇〇六年 大月書店)。

南京攻略戦には、まとまった部隊としては十個の旅団が参加していました。一つ一つの旅団あるいは連隊(二つの連隊で一旅団を構成)がこれだけの数の捕虜を「処理」しているのですから、虐殺の規模が莫大(ばくだい)な数にのぼることは、容易に推測できます。

日本の政府と軍部が、この戦争を、戦時国際法を投げすてた戦争として戦ったために、南京の大虐殺が起こるべくしておきたのです。同じ体制のもとで、同じような悲劇が、戦場となった中国の各地で無数にくりかえされたことは疑いありません。私たちは、日本人として、日本の戦争がこういう性格をもっていたことを、忘れるわけにはゆきません。(つづく)

|

(次回は二十日付で「三国同盟と世界再分割の野望」を掲載する予定です)